리 군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

리 군은 매끄러운 다양체의 구조를 갖춘 위상군으로, 군의 곱셈과 역원 연산이 매끄러운 함수로 정의되는 군이다. 복소수 리 군은 복소다양체 구조와 정칙 함수 연산을 가지며, 실 리 군은 실수체 상의 유한 차원 미분 가능한 실다양체 구조를 갖는다. 리 군은 범주론적으로 매끄러운 다양체의 범주에서의 군 대상, 또는 미분 가능한 다양체의 범주에서의 군 대상으로 정의될 수 있다. 리 군은 유한 차원 또는 무한 차원일 수 있으며, 다양한 대수적, 위상수학적 성질에 따라 분류된다. 리 군은 힐베르트의 다섯 번째 문제와 밀접한 관련이 있으며, 표현론을 통해 물리학, 특히 양자역학에서 시스템의 대칭성을 나타내는 데 활용된다.

위상군 에 매끄러운 다양체의 구조가 갖추어지고, 또한 군의 곱셈과 역원

소푸스 리는 1873년 경 미분 방정식의 대칭성을 연구하기 위해 "변환군"(트란스포르마치온스그루페/Transformationsgruppede)이라는 이름으로 리 군의 이론을 도입하였다.[33][34][35][36][37][38] 리의 초기 아이디어는 펠릭스 클라인과의 긴밀한 협력을 통해 발전되었는데, 1869년 10월부터 1872년까지 매일 만나 연구를 진행했다.[2] 그러나 리의 논문들은 노르웨이 저널에 주로 출판되어, 독일 저널에 출판된 처음 하나를 제외하고는 수학계에서 큰 주목을 받지 못했다.[2]

리 군은 다음과 같은 방법들로 구성 할 수 있다. 즉, 주어진 리 군들에 대해 다음 목록에 나오는 연산을 한 결과도 리 군이다.

2. 정의

:

:

역시 매끄러운 함수라고 하자. 그렇다면 를 '''리 군'''이라고 한다. 사실, '''힐베르트의 5번째 문제'''(Hilbert’s Fifth Problem영어)의 해에 따라 다양체 · 매끄러운 다양체 · 해석다양체를 구분할 필요가 없다. 범주론적으로, 이를 매끄러운 다양체의 범주에서의 군 대상으로 정의할 수도 있다. 리 군의 '''사상'''(morphism영어)은 매끄러운 함수인 군 준동형이다.

짝수 차원 리 군 에 복소다양체의 구조가 갖추어지고, 또한 군의 곱셈과 역원

:

:

이 정칙 함수라고 하자. 그렇다면 를 '''복소수 리 군'''(complex Lie group영어)이라고 한다. 복소수 리 군의 '''사상'''(morphism영어)은 정칙 함수인 군 준동형이다.

'''실 리 군'''이란, ''G''를 기저 집합으로 하는, ''G''에 실수체 상 유한 차원 및 미분 가능한 실다양체의 구조가 정의되어 있으며, ''G''가 또한 군의 구조를 가지고, 더 나아가 그 군의 연산인 곱셈 및 역원을 취하는 연산이 다양체로서의 ''G'' 상의 사상으로 미분 가능한 것을 말한다. 이러한 구조가 있다는 전제하에, 통상 "''G''는 리 군이다"라고 하여 기저를 나타내는 기호를 사용하여 리 군을 나타낸다. 또한, 실수(실다양체)를 복소수(복소다양체)로 바꾸어 '''복소 리 군'''의 개념이 정의된다.

범주론의 용어를 사용하면 리 군의 정의가 간결해진다: 리 군은 미분 가능 다양체의 범주의 군 대상이다.

복소수체 '''C''' 상의 이차 특수 선형군 ''SL''(2, '''C''') 등은 복소 리 군의 예이다. 또한, 직교군이나 사교군은, 성분이 속하는 체의 직적 위상으로부터의 상대 위상에 관해 다양체로 보면 리 군이다. 이러한 행렬로 구성된 리 군은 통틀어 (대수적) '''행렬군''' 혹은 '''선형 대수 군'''이라고 불리는 부류에 속한다.

일반화로서, 기저가 되는 다양체가 무한 차원임을 허용함으로써 '''무한 차원 리 군'''이 유사한 방법으로 정의된다. 또한, 유사물로서 계수가 속하는 체를 ''p''-진수체로 바꾸어 ''p''-'''진 리 군'''이 정의된다. 혹은 계수체를 유한체로 바꾸면, 리 군의 유한한 유사물로서 '''리형 군'''이 풍부하게 얻어지지만, 이것들은 유한 단순군의 많은 부분을 차지한다. 또한, 미분 가능 다양체를 사용하는 대신 해석 다양체나 위상 다양체를 기저로 할 수도 있지만, 그것에 의해 새로운 것이 얻어지는 것은 아니다. 사실, 앤드루 글리슨, 딘 몽고메리, 레오 지핀 등은 1950년대에 다음을 증명했다. 즉, ''G''가 위상 다양체이며, 연속적인 군 연산을 갖는 군이기도 하다면, ''G'' 상의 해석적 구조가 유일하게 존재하여, ''G''를 리 군으로 할 수 있다(힐베르트의 제5 문제 혹은 힐베르트-스미스 추측).

2. 1. 리 군의 정의

리 군은 위상군에 매끄러운 다양체의 구조가 주어지고, 군의 곱셈과 역원 연산이 매끄러운 함수로 표현되는 경우를 말한다. 범주론적으로는 매끄러운 다양체의 범주에서의 군 대상으로 정의할 수 있다.

짝수 차원의 리 군에 복소다양체의 구조가 주어지고, 군의 곱셈과 역원 연산이 정칙 함수인 경우, '''복소수 리 군'''이라고 한다.

실 리 군은 군이면서 유한 차원 실수 매끄러운 다양체이기도 한 것으로, 곱셈과 역원의 군 연산이 매끄러운 사상이다. 군 곱셈의 매끄러움

:

은 ''μ''가 곱 다양체 에서 ''G''로의 매끄러운 사상임을 의미한다. 이 두 가지 요구 사항은 사상

:

이 곱 다양체에서 ''G''로의 매끄러운 사상이라는 단일 요구 사항으로 결합될 수 있다.[7]

복소수체 '''C''' 상의 이차 특수 선형군 ''SL''(2, '''C''') 등은 복소 리 군의 예이다. 또한, 직교군이나 사교군은, 성분이 속하는 체의 직적 위상으로부터의 상대 위상에 관해 다양체로 보면 리 군이다. 이러한 행렬로 구성된 리 군은 통틀어 (대수적) '''행렬군''' 혹은 '''선형 대수 군'''이라고 불리는 부류에 속한다

2. 2. 표현

리 군 ''G''의 유한 차원 실수 또는 복소수 벡터 공간 ''V'' 위에서의 '''표현'''(表現, representation영어)은 매끄러운 군 준동형 이다. 힐베르트 공간 위의 표현일 경우, 대개 가역 유계 작용소의 군 으로 가는 매끄러운 준동형 로 정의한다.

반단순 리 군의 유한 차원 표현은 기약 표현의 직합으로 나타내어진다. 리 군 연구의 중요한 측면 중 하나는 리 군이 벡터 공간에서 (선형적으로) 작용할 수 있는 방식이다. 물리학에서 리 군은 종종 물리적 시스템의 대칭성을 인코딩한다. 이러한 대칭성을 활용하여 시스템을 분석하는 방법은 종종 표현론을 통해 이루어진다.

예를 들어, 양자역학의 시간 독립적인 슈뢰딩거 방정식을 생각할때, 문제의 시스템이 회전군 SO(3)을 대칭으로 가진다고 가정하면, 이는 해밀토니안 연산자가 파동 함수에 대한 SO(3)의 작용과 교환된다는 것을 의미한다. (이러한 시스템의 중요한 예는 구형 대칭 전위를 갖는 수소 원자이다.) 이 가정은 해가 회전 불변 함수임을 의미하지는 않는다. 오히려, 이는 해의 ''공간''이 회전에 대해 불변임을 의미한다 (각 고정된 값에 대해). 따라서 이 공간은 SO(3)의 표현을 구성한다. 이러한 표현은 분류되었으며 분류는 문제를 실질적으로 단순화하여, 본질적으로 3차원 편미분 방정식을 1차원 상미분 방정식으로 변환한다.

연결된 콤팩트 리 군 ''K''의 경우 (SO(3)의 방금 언급된 경우를 포함하여) 특히 다루기 쉽다. 이 경우, ''K''의 모든 유한 차원 표현은 기약 표현의 직합으로 분해된다. 기약 표현은 차례로 헤르만 바일에 의해 분류되었다. 분류는 표현의 "최고 무게"를 사용하여 이루어진다. 이 분류는 반 단순 리 대수의 표현 분류와 밀접하게 관련되어 있다.

임의의 리 군 (반드시 콤팩트일 필요는 없음)의 (일반적으로 무한 차원인) 유니타리 표현도 연구할 수 있다. 예를 들어, 군 SL(2, '''R''')의 표현과 푸앵카레 군의 표현에 대한 비교적 간단하고 명시적인 설명을 제공하는 것이 가능하다.

3. 역사

1884년, 독일 수학자 프리드리히 엥겔이 리의 이론에 관심을 갖게 되었다. 리와 엥겔은 리 이론을 체계화하여 1888년부터 1893년까지 3권의 《변환군론》(Theorie der Transformationsgruppende)을 독일어로 출판하였다.[39][40][41]

1888년~1890년, 빌헬름 킬링은 리 군과 리 대수의 개념을 독자적으로 재발견하고, 반단순 리 군의 구조론을 제창하였다.[42][43][44][45] 1893년, 리의 제자 아르튀르 트레스(Arthur Tresse프랑스어)는 "리 군"(groupe de Lie프랑스어)이라는 용어를 최초로 사용하였다.[46][2] 엘리 카르탕은 1894년 박사 학위 논문에서 킬링의 구조론을 개선하고,[47] 1930년에 카르탕 닫힌 부분군 정리를 증명하였다.[24]

헤르만 바일은 반단순 리 군의 기약 표현들을 무게로서 분류하고, 바일 지표 공식을 증명하여 양자역학에 응용하였다. 클로드 슈발레와 하리시찬드라는 리 군의 이론에 큰 공헌을 하였으며, 이는 로버트 랭글랜즈의 랭글랜즈 프로그램으로 이어졌다.

1900년 다비트 힐베르트는 국제 수학자 회의에서 다섯 번째 문제를 제시하며 리 이론가들에게 도전을 제기했다. 1950년대에 앤드루 글리슨, 딘 몽고메리, 레오 지핀은 힐베르트의 5번째 문제에 대한 해를 제시하며, 연속적인 군 연산을 갖는 위상 다양체는 리 군으로 만들 수 있는 유일한 해석적 구조를 갖는다는 것을 증명했다.

4. 성질

4. 1. 구성

유한 개 리 군의 곱공간은 리 군을 이룬다.[24] 리 군의 닫힌 부분군은 부분 공간 위상이 매끄러운 다양체가 되며, 따라서 리 군을 이룬다.(카르탕 닫힌 부분군 정리)[24] 리 군의 닫힌 정규 부분군에 대한 몫군은 리 군이다. 리 군의 범피복 공간은 자연스러운 리 군의 구조를 갖춘다.[21]

리 군은 표준적으로, 이산 리 군, 단순 리 군, 가환 리 군으로 분해할수 있다.

4. 2. 위상수학적 성질

국소적으로 유클리드 공간과 위상동형인 위상군은 항상 하우스도르프 공간이다.[25] 따라서, 파라콤팩트 조건만을 추가하면 자동적으로 다양체를 이룬다.

힐베르트의 5번째 문제의 해에 따르면, 임의의 국소적으로 유클리드 공간과 위상동형인 파라콤팩트 위상군에 대하여, 이와 위상동형이자 군으로서 동형인 리 군이 존재한다.[25] 또한, 이러한 리 군은 유일하다.[25] 즉, 리 군을 정의할 때, 다양체와 매끄러운 다양체를 굳이 구분할 필요가 없다.

리 군은 항상 해석다양체(추이 사상이 항상 해석함수인 매끄러운 다양체)로 만들 수 있으며, 그 군 연산 또한 해석함수가 되게 할 수 있다.[25]

두 리 군 사이의 연속 군 준동형은 항상 매끄러운 함수이자 해석함수이다.[25] 리 군은 항등원 근처에서 변환군처럼 보이는 (하우스도르프) 위상군으로 정의될 수 있으며, 미분 가능한 다양체에 대한 언급은 없다.[7]

위상적 정의는 두 리 군이 위상군으로 동형이라면, 리 군으로도 동형이라는 내용을 암시한다. 사실, 그것은 광범위하게, ''리 군의 위상''이 군 연산과 함께 군의 기하학을 결정하는 일반적인 원리를 나타낸다.

5. 분류

연결 공간이 아닌 리 군은 이산군과 연결 리 군으로 분해할 수 있다.[17][18] 단위원을 포함하는 최대 연결 부분군 에 대해, 은 이산군이다. 즉, 모든 리 군은 연결 리 군의 이산군에 대한 확대이다. 모든 연결 리 군은 단일 연결 리 군 의 몫군 (여기서 은 이산 중심 정규 부분군)으로 나타내어진다. 따라서 리 군의 분류는 단일 연결 리 군의 분류로 귀결된다.

유한 차원 단일 연결 리 군은 그 리 대수로 완전히 결정된다. 리 대수는 가해 부분 대수와 단순 부분 대수로 분해된다. 단순 리 군은 분류가 완료되었으나, 가해 리 군의 분류는 매우 어렵다.

리 군은 대수적 성질(단순군, 반단순군, 가해군, 멱영군, 아벨군), 연결성(연결 공간 또는 단일 연결 공간) 및 콤팩트성에 따라 분류된다.

첫 번째 핵심 결과는 레비 분해인데, 이는 모든 단일 연결 리 군이 가해 정규 부분군과 반단순 부분군의 반직접 곱이라는 것을 말한다.

- 연결 콤팩트 리 군은 모두 알려져 있는데, 이는 원환군 ''S''1과 단순 콤팩트 리 군(연결된 드킨 다이어그램에 해당)의 곱의 유한 중심 몫이다.

- 모든 단일 연결 가해 리 군은 어떤 랭크의 가역 상삼각 행렬의 군의 닫힌 부분군과 동형이며, 이러한 군의 모든 유한 차원 기약 표현은 1차원이다. 가해군은 몇몇 작은 차원을 제외하고 분류하기에는 너무 복잡하다.

- 모든 단일 연결 멱영 리 군은 어떤 랭크에서 대각선에 1이 있는 가역 상삼각 행렬의 군의 닫힌 부분군과 동형이며, 이러한 군의 모든 유한 차원 기약 표현은 1차원이다. 가해군과 마찬가지로 멱영군은 몇몇 작은 차원을 제외하고 분류하기에는 너무 복잡하다.

- 단순 리 군은 때로는 추상 군으로서 단순한 군으로 정의되기도 하고, 때로는 단순 리 대수를 가진 연결 리 군으로 정의되기도 한다. 예를 들어, SL(2, '''R''')은 두 번째 정의에 따르면 단순하지만 첫 번째 정의에 따르면 그렇지 않다. 이들은 모두 분류되었다.

- 반단순 리 군은 리 대수가 단순 리 대수의 곱인 리 군이다. 이들은 단순 리 군의 곱의 중심 확대이다.

임의의 리 군의 항등 요소는 열린 정규 부분군이며, 몫군은 이산군이다. 임의의 연결 리 군의 보편 피복은 단일 연결 리 군이며, 반대로 모든 연결 리 군은 중심의 이산 정규 부분군에 의한 단일 연결 리 군의 몫이다. 임의의 리 군 ''G''는 다음과 같은 방식으로 이산, 단순 및 아벨 군으로 정식 분해될 수 있다.

: 항등 요소의 연결 성분을 ''G''con으로 쓴다.

: 가장 큰 연결 정규 가해 부분군을 ''G''sol로 쓴다.

: 가장 큰 연결 정규 멱영 부분군을 ''G''nil로 쓴다.

그래서 우리는 정규 부분군의 시퀀스를 갖는다.

: .

그러면

: ''G''/''G''con은 이산이다.

: ''G''con/''G''sol은 중심 확장으로, 단순 연결 리 군의 곱이다.

: ''G''sol/''G''nil은 아벨군이다. 연결된 아벨 리 군은 '''R'''과 원환군 ''S''1의 곱과 동형이다.

: ''G''nil/1은 멱영군이므로, 상승 중심 열은 모든 몫이 아벨군이다.

이것은 (유니타리 표현을 찾는 것과 같이) 리 군에 대한 일부 문제를 연결된 단순 군과 더 작은 차원의 멱영 및 가해 부분군에 대한 동일한 문제로 줄이는 데 사용될 수 있다.

6. 예시

2×2 실수 가역 행렬은 GL(2, '''R''')로 표시되는 곱셈 군을 형성하며, 4차원 비콤팩트 실수 리 군이다.[27][28][29] 이는 의 열린 부분집합이며, 행렬식의 양수 값과 음수 값에 해당하는 두 개의 연결 성분으로 분리되어 있다.

회전 행렬은 의 부분 군을 형성하며, 원과 다른 1차원 콤팩트 연결 리 군이다. 회전 각도 를 매개변수로 사용하면, 이 군은 다음과 같이 표현된다.

각도의 덧셈은 원소의 곱셈에 해당하고, 반대 각도를 취하는 것은 반전에 해당한다. 따라서 곱셈과 역산은 모두 미분 가능한 사상이다.

1차원의 아핀 군은 2차원 행렬 리 군으로, 실수 상부 삼각 행렬로 구성된다. 첫 번째 대각선 항목은 양수이고 두 번째 대각선 항목은 1이다. 따라서 군은 다음 형식의 행렬로 구성된다.

6. 1. 1, 2차원

1차원 연결 리 군은 실수 직선 덧셈군 과 원군 뿐이다. 군은 절대값 1인 복소수 곱셈군으로, 유니터리 행렬군 과 동형이다.2차원 단일 연결 리 군은 리 대수로 분류되며, 덧셈 군 과 1차원 아핀 군 두 가지 뿐이다.

6. 2. 일반적인 예시

2×2 실수 가역 행렬은 로 표시되는 곱셈 군을 형성하며, 4차원 비콤팩트 실수 리 군이다.[27][28][29] 이는 의 열린 부분집합이며, 행렬식의 양수 값과 음수 값에 해당하는 두 개의 연결 성분으로 분리되어 있다.회전 행렬은 의 부분 군을 형성하며, 원과 다른 1차원 콤팩트 연결 리 군이다. 회전 각도 를 매개변수로 사용하면, 이 군은 다음과 같이 표현된다.

각도의 덧셈은 원소의 곱셈에 해당하고, 반대 각도를 취하는 것은 반전에 해당한다. 따라서 곱셈과 역산은 모두 미분 가능한 사상이다.

1차원의 아핀 군은 2차원 행렬 리 군으로, 실수 상부 삼각 행렬로 구성된다. 첫 번째 대각선 항목은 양수이고 두 번째 대각선 항목은 1이다. 따라서 군은 다음 형식의 행렬로 구성된다.

6. 3. 추가적인 예시

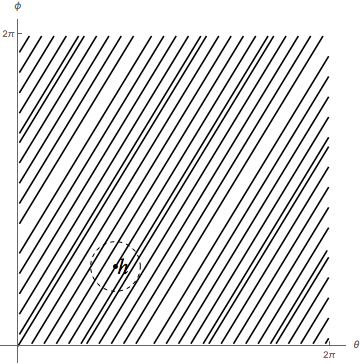

군 SU(2)는 행렬식이 1인 유니터리 행렬들의 군이며, 3차원 구 와 같고, 단위 사원수 군으로 식별될 수 있다. 하이젠베르크 군은 3차원 연결 멱영 리 군으로, 양자역학에서 핵심적인 역할을 한다. 로런츠 군은 민코프스키 공간의 선형 등거리 사상들이 이루는 6차원 리 군이고, 푸앵카레 군은 민코프스키 공간의 아핀 등거리사상들이 이루는 10차원 리 군이다. ''G'' 2, ''F'' 4, ''E'' 6, ''E'' 7, ''E'' 8 유형의 예외적인 리 군은 각각 14, 52, 78, 133, 248 차원이다. 심플렉틱 군 은 위의 심플렉틱 형식을 보존하는 행렬들이 이루는 차원 연결 리 군이다.6. 4. 리 군이 아닌 예시

무리수 가 고정되었을 때, 원환면 의 부분 군에 부분 공간 위상을 부여하면 리 군이 아니다.[26][3] 는 나선이 이전 점에 도달하지 못하고 원환체 주위를 반복적으로 감아 의 조밀 부분 군을 형성한다.

그러나 에 두 점 사이의 거리를 와 를 연결하는 ''군'' ''안의'' 최단 경로의 길이로 정의되는 다른 위상을 주면, 는 각 원소를 의 정의에서 실수 로 식별하여 실수 직선과 위상동형이 된다. 이 위상을 사용하면 는 단지 실수 덧셈 군이므로 리 군이다.

이 외에도 무한 차원 군(예: 무한 차원 실수 벡터 공간의 가법군), 완전 비연결 군(예: 무한 체 확장의 갈루아 군, ''p''-진수의 가법군) 등도 리 군이 아니다.

7. 리 군과 리 대수

모든 리 군에는 리 대수가 대응되며, 이는 리 군의 국소 구조를 완전히 포착한다.[30][31][32] 리 대수의 원소는 항등원에 "무한히 가까운" 군의 원소로 생각할 수 있으며, 리 대수의 리 괄호는 그러한 두 무한소 원소들의 교환자와 관련된다.[30][31][32] 리 대수는 왼쪽 불변 벡터장을 통해 정의될 수 있다.[30][31][32]

7. 1. 리 군 준동형과 동형

리 군 준동형은 매끄러운 군 준동형사상이다.[12] 복소 리 군의 경우, 이러한 준동형사상은 정칙 함수여야 하지만, 실수 리 군 간의 모든 연속 준동형사상은 해석적이다.[12]두 리 군은 역함수 또한 리 군 준동형사상인 전단사 함수 준동형사상이 존재할 경우 ''동형''이라고 한다. 이는 또한 군 준동형사상인 미분 동형 사상과 동등하다.[12]

동형인 리 군은 동형인 리 대수를 갖지만, 그 역은 성립하지 않을 수 있다. 예를 들어, SU(2)와 SO(3)는 동형인 리 대수를 갖지만,[14] SU(2)는 단일 연결이지만 SO(3)는 그렇지 않기 때문에 군 자체는 동형이 아니다.[15]

리 군이 단일 연결이면, 전역적 구조는 리 대수에 의해 결정된다. 동형인 리 대수를 갖는 두 개의 단일 연결 리 군은 동형이다.[16] 리의 제3 정리에 비추어 볼 때, 유한 차원 실수 리 대수의 동형류와 단일 연결 리 군의 동형류 사이에는 일대일 대응이 있다고 말할 수 있다. 모든 유한 차원 실수 리 대수가 어떤 (선형) 리 군의 리 대수임을 나타내는 리의 제3 정리는 아도의 정리를 사용하여 증명할수 있다. 아도의 정리에 따르면 모든 유한 차원 실수 리 대수는 행렬 리 대수와 동형이다. 한편, 모든 유한 차원 행렬 리 대수에 대해 이 대수를 리 대수로 갖는 선형 군(행렬 리 군)이 존재한다.[13]

리 군의 ''전역적'' 구조는 리 대수에 의해 결정되지 않는다. 예를 들어, ''Z''가 ''G''의 중심의 임의의 이산 부분군이면, ''G''와 ''G''/''Z''는 동일한 리 대수를 갖는다.

7. 2. 지수 사상

리 대수 에서 일반 선형군 으로의 지수 사상은 일반적인 거듭제곱 급수로 주어진 행렬 지수로 정의된다.[19]:

여기서 는 행렬이다. 만약 가 의 닫힌 부분군이라면, 지수 사상은 의 리 대수를 로 보낸다. 따라서 모든 행렬군에 대해 지수 사상이 존재한다.[19] 항등원에 충분히 가까운 의 모든 원소는 리 대수 내 행렬의 지수이다.

행렬에 대한 지수 함수의 일반화이다. 지수 사상은 의 어떤 근방 에서 전사이기 때문에, 리 대수의 원소를 그룹 의 '''무한소 생성자'''라고 부른다.

지수 사상과 리 대수는 모든 연결 리 군의 "국소 군 구조"를 결정하는데, Baker-Campbell-Hausdorff 공식 때문이다.[20] 와 가 교환하는 경우, 이 공식은 지수 법칙 로 축소된다.

리 대수에서 리 군으로의 지수 사상은 항상 전사가 아니며, 군이 연결되어 있는 경우에도 그렇다.[20]

8. 응용

리 군은 벡터 공간에서 선형적으로 작용할 수 있다. 물리학에서 리 군은 물리적 시스템의 대칭성을 나타내는데 사용되며, 이러한 대칭성은 리 군의 표현론을 통해 분석된다.

예를 들어, 양자역학에서 슈뢰딩거 방정식의 해를 구할 때, 회전군 SO(3)과 같은 대칭군을 갖는 시스템의 경우, 해밀토니안 연산자는 파동 함수에 대한 SO(3)의 작용과 교환된다. 이는 수소 원자와 같이 구형 대칭 전위를 갖는 시스템에서 중요한 예시로 나타난다. 이러한 대칭성을 통해 문제를 단순화하여, 3차원 편미분 방정식을 1차원 상미분 방정식으로 변환할 수 있다.

헤르만 바일은 연결된 콤팩트 리 군 ''K''의 유한 차원 표현을 기약 표현의 직합으로 분해하고, 각 기약 표현을 "최고 무게"를 사용하여 분류하였다. 이는 반 단순 리 대수의 표현 분류와 밀접하게 관련되어 있다.

군 SL(2, '''R''')의 표현과 푸앵카레 군의 표현과 같이, 임의의 리 군의 유니타리 표현도 연구할 수 있다.

9. 무한 차원 리 군

바나흐 공간을 사용하여 국소적으로 모델링되는 무한 차원 리 군을 정의할 수 있다.[23] 이 경우 기본적인 이론의 상당 부분은 유한 차원 리 군의 이론과 유사하게 전개된다. 그러나 무한 차원 리 군의 많은 자연스러운 예가 바나흐 다양체가 아니기 때문에, 더 일반적인 국소 볼록 공간 위에서 모델링된 리 군을 정의해야 하는 경우가 많다. 이 경우 리 대수와 리 군 사이의 관계는 다소 미묘해지고, 유한 차원 리 군에 대한 몇몇 결과는 더 이상 성립하지 않는다.[23]

무한 차원 군의 어떤 속성이 "리 군"이라는 명칭을 부여할 수 있는지에 대한 문헌은 완전히 일치하지 않는다. 리 대수 측면에서는 상황이 더 간단한데, 이는 "리 대수"라는 명칭을 부여할 자격이 순전히 대수적이기 때문이다. 무한 차원 리 대수는 해당 리 군을 가질 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 즉, 리 대수에 해당하는 군이 존재할 수 있지만, 리 군이라고 부르기에 충분히 좋은 성질을 가지지 않거나, 군과 리 대수 사이의 연결이 충분히 좋지 않을 수 있다.

연구된 몇 가지 예는 다음과 같다.

- 다양체의 미분동형사상 군.[23] 원의 미분동형사상 군에 대해 상당히 많은 것이 알려져 있다. 그 리 대수는 (대략) 비트 대수이며, 그 리 대수 확장인 비라소로 대수는 2차원 등각장론의 대칭 대수이다. 더 큰 차원의 콤팩트 다양체의 미분동형사상 군은 정규 프레셰 리 군이다.

- 시공간의 미분동형사상 군은 때때로 양자화 중력 시도에서 나타난다.[23]

- 다양체에서 유한 차원 리 군으로의 매끄러운 사상의 군은 게이지 군의 예이며, 양자장론 및 도날드슨 이론에서 사용된다.[23] 다양체가 원인 경우 이를 루프 군이라고 부르며, 그 리 대수가 (대략) 카츠-무디 대수인 중심 확장을 갖는다.

- 일반 선형군, 직교군 등의 무한 차원 유사체가 있다.[23] 쿠이퍼 정리에 따르면 이들은 ''더 간단한'' 위상적 속성을 가질 수 있다. 예를 들어 M-이론에서 10차원 SU(''N'') 게이지 이론은 ''N''이 무한대가 되면 11차원 이론이 된다.

참조

[1]

웹사이트

What is a Lie group?

https://aimath.org/E[...]

2024-03-01

[2]

논문

Sur les invariants différentiels des groupes continus de transformations

https://zenodo.org/r[...]

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

웹사이트

Lectures on Lie Groups and Representations of Locally Compact Groups

http://www.math.tifr[...]

Tata Institute of Fundamental Research, Bombay

1958

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

[14]

서적

[15]

서적

[16]

서적

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[20]

웹사이트

Introduction to Lie groups and algebras : Definitions, examples and problems

http://www.math.suny[...]

State University of New York at Stony Brook

2006

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

2024-10

[24]

저널

La théorie des groupes finis et continus et l’''Analysis situs''

http://www.numdam.or[...]

[25]

서적

Hilbert’s fifth problem and related topics

https://terrytao.fil[...]

American Mathematical Society

2014

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

[31]

서적

[32]

서적

[33]

저널

Ueber Gruppen von Transformationen

http://www.digizeits[...]

1874

[34]

저널

Theorie der Transformations-Gruppen. Erste Abhandlung

http://biodiversityl[...]

1876

[35]

저널

Theorie der Transformations-Gruppen. Abhandlung II

http://biodiversityl[...]

1876

[36]

저널

Theorie der Transformations-Gruppen, III. Bestimmung aller Gruppen einer zweifach ausgedehnten Punkt-Mannigfaltigkeit

http://biodiversityl[...]

1878

[37]

저널

Theorie der Transformations-Gruppen. Abhandlung IV

http://biodiversityl[...]

1878

[38]

저널

Theorie der Transformations-Gruppen V

http://biodiversityl[...]

1879

[39]

서적

Theorie der Transformationsgruppen. Erster Abschnitt

https://archive.org/[...]

Druck und Verlag von B. G. Teubner

[40]

서적

Theorie der Transformationsgruppen. Zweiter Abschnitt

https://archive.org/[...]

Druck und Verlag von B. G. Teubner

[41]

서적

Theorie der Transformationsgruppen. Dritter und Letzter Abschnitt

https://archive.org/[...]

Druck und Verlag von B. G. Teubner

[42]

저널

Die Zusammensetzung der stetigen endlichen Transformationsgruppen. Erster Theil

1888

[43]

저널

Die Zusammensetzung der stetigen endlichen Transformationsgruppen. Zweiter Theil

1889

[44]

저널

Die Zusammensetzung der stetigen endlichen Transformationsgruppen. Dritter Theil

1889

[45]

저널

Die Zusammensetzung der stetigen endlichen Transformationsgruppen. Vierter Theil (Schluss)

1890

[46]

저널

Sur les invariants différentiels des groupes continus de transformations

http://poincare.unil[...]

2015-09-08

[47]

저널

Sur la structure des groupes de transformations finis et continus

https://archive.org/[...]

Librairie Nony et Cie

1894

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com